京都市左京区鞍馬貴船町、京都市北部の貴船地域にある叡山電鉄鞍馬線の駅。

この点「貴船(きぶね)」は京都市左京区にある町名の一つで旧愛宕郡貴船村に相当する地域であり、1889年(明治22年)4月1日の町村制の施行によって愛宕郡の鞍馬村、貴船村、二ノ瀬村の3か村が合併する形で誕生した「鞍馬村」に編入され鞍馬村の大字とされた後、戦後の1949年(昭和24年)4月1日にその鞍馬村が岩倉村・八瀬村・大原村・静市野村・花脊村・久多村などとともに京都市左京区に編入された際に京都市の一地域となり現在に至っています。

「貴船」は京都市の中心部から北へ10km、京都盆地の北方に連なる北山連峰の一峰をなす東の鞍馬山と西に相対する標高700mの「貴船山」との谷間に位置し、京都市中心部から鞍馬へと続く「鞍馬街道」を車で約40分ほど北上した後、賀茂川の上流を流れる川で芹生峠を源とし地区を南北に流れる「貴船川」と鞍馬から流れてくる鞍馬川とが合流する地点である「貴船口」より貴船街道(府道361号線)を約2kmほど貴船川に沿って北上したところに開かれた山間の集落です。

そしてその歴史は同地区に鎮座する「貴船神社(きふねじんじゃ)」の歴史とともにあるといっても過言ではありません。

貴船の地は古くから四方を山林に囲まれ、樹木の生い茂った山林の神という意味から「木生根(きふね)」と表記され、神聖な地として信仰を集めていたといいます。

また大地の気(エネルギー)の生ずる根源の地であるとして「氣生根(きふね)」とも表記され、貴船神社の創建の年代は不詳とされていますが、666年(白鳳6年)に最も古い社殿造替えの記録が残り、創建はそれよりもはるかに昔と推測されています。

貴船神社の社伝では5世紀初の第18代・反正天皇(はんぜいてんのう)の時代に神武天皇の母である玉依姫命(たまよりひめのみこと)が水源の地を求めて黄色い船に乗り、淀川・鴨川・貴船川を遡って当地に上陸、現在の奥宮の地に水神を祀ったのがはじまりとされていて、社名の由来は諸説ありますがこの「黄船」によるものともされていて、奥宮境内にある「御船型石」が玉依姫命が乗ってきた黄色い船が小石に覆われたものと伝わっています。

そして水の供給を司る「高?神(たかおかみのかみ)」を祭神として京都を流れる鴨川の水源地に鎮座し、古来より「水の神様」「祈雨の神」として信仰を集め、更に平安京遷都の後は水源を守る神として皇室からも格別の崇敬を受け、日照りや長雨が続いた時は雨乞いと雨止め神事が行われたといいます。

現在でも水の神様として農林漁業者や醸造業者などから深く信仰を集め、また和泉式部が祈願をし夫との復縁が叶ったエピソードから縁結びの神としても信仰を集めるようになり、全国に約450社ある貴船神社の総本社でもある神社です。

ちなみに古くより上賀茂神社(賀茂別雷神社)の摂社とされていましたが、明治以降に独立の神社となり、また社名は古くは木船、貴布祢、木布禰、黄船、貴布禰などとも書かれていましたが、近代に入り1871年(明治4年)の太政官達をもって以降は「貴船」と定められ、現在ではこの表記が一般的となっています。

また地域名の「貴船」は「きぶね」と読みますが、貴船神社の「貴船」は、水の神様であることから地域名とは違って濁らずに「きふね」と発音されるので注意が必要です。

貴船の地はこの水の神様を祀る貴船神社の存在がよく知られていますが、その一方で現在は高雄から周山を通る国道162号線(周山街道)が主流となっている京都と北丹波を結ぶルートは、古くは北丹波から芹生峠(せりょうとうげ)を越え貴船を通り京の都へと向かうのが最短距離であったことから、交通の要所としても栄えていた場所でもあり、また「京の奥座敷」とも呼ばれることからも分かる通り、古くから涼を求める納涼客の多く訪れる避暑地としても知られている場所でした。

老杉が生い茂る付近一帯は貴船川の渓谷の流れも手伝ってとりわけ夏の時期は冷涼であり、真夏の炎天下でも平均気温は京都市内より5~10度は低く、さながら天然のクーラーといった様相で、貴船神社の前を流れる貴船川沿いには古くから貴船神社を訪れる参拝者や観光客、それに京と丹波を行き来する旅人などをもてなすための旅館や茶店が数多く立ち並んでいたといいます。

そしてそれらの茶店のうちの一つが涼を求める観光客たちが暑さしのぐために川の水に足をつけられるようにと、床几を川面に設置したのが「貴船の川床」の起源と言われていて、当初は今のように料理を楽しむ形式はまだなく、川に足をつけて涼むための場所だったといいますが、足などを洗っているところにお茶や食べ物などを出してもてなすようになり、次第に現在の形になっていったといい、更にその後1930年(昭和5年)に叡山電鉄が鞍馬まで開通すると、以前に比べて貴船を訪れる人も増加し、また鞍馬山から降りてくる人々に向けて川床を出すお店の数も徐々に増えていったといい、現在貴船では16軒のお店が川床の営業を行うようになり、鴨川や高雄の川床とともに京都を代表する夏の風物詩の一つとして知られるようになっています。

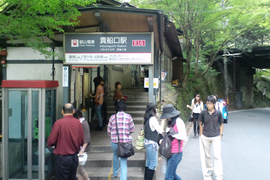

「貴船口駅」はその京の奥座敷として知られる貴船の玄関口として、貴船川と鞍馬川の合流する地点である「貴船口」に設置された叡山鞍馬線の駅で、1927年(昭和2年)に電力会社・京都電燈と京阪電気鉄道の合弁会社として設立された鞍馬電気鉄道が1928年(大正14年)12月1日に山端駅(現在の宝ケ池駅)~市原駅の間で開業された当初はまだ開業されていませんでしたが、1929年(昭和4年)10月20日に市原駅~鞍馬仮駅(後に鞍馬駅として開業)間が開業された際に設置されたのがはじまりです。

そして1942年(昭和17年)3月には戦時統制によって京都電燈が解散されるのを受け、同社の京都および福井での鉄道事業を分離・引き継ぐために「京福電気鉄道」が設立され、嵐山線・北野線・叡山線の路線継承によって京福電気鉄道の鞍馬線の駅となります。

その後、自動車社会の到来に伴って1976年(昭和51年)3月31日に京都市電の今出川線が全線廃止されて市バスに転換されると、出町柳駅が他の鉄道と接続しない孤立したターミナルとなり、京都市内中心部と直結する路線バスに乗客が流れて叡山本線・鞍馬線の利用客が一気に減少したことで京福および京福を配下に持つ京阪グループの経営を圧迫する事態に。

そこで経営体制の見直しが図られることとなり、1985年(昭和60年)7月に京福の全額出資で叡山電鉄株式会社が設立されると、翌1986年(昭和61年)4月1日には京福が叡山電鉄に叡山線の鉄道事業を譲渡する形で叡山電鉄鞍馬線の駅となりました。

更にその後、叡山電鉄が1991年(平成3年)に株式の60%が京福から京阪に売却され、2002年(平成14年)3月には全株式が京阪に売却されて京阪の100%子会社となったため、現在の叡山電鉄鞍馬線は京阪グループ傘下の駅となっています。

片面ホーム1面1線の昼間時間帯のみ駅係員が配置される無人駅で、駅舎はレトロな木造の駅舎が長い間親しまれていましたが、安全性と快適性の一層の向上を図るとともに「京の奥座敷」である貴船エリアの玄関口にふさわしい駅にと新駅舎の建設が決まり、ホーム幅の拡張や駅施設のバリアフリー化、トイレのリニューアル、待合スペースの新設などを実施し、2020年(令和2年)3月19日に供用が開始されています。

貴船川と鞍馬川の合流地点の南西側の築堤上、貴船街道(府道361号)と交差する位置に建てられた鉄橋上にかけてホームが設置され、貴船街道(府道361号)沿いにある駅舎入口からホームまでは階段と叡山電鉄の駅として初めてとなる新たに設置されたエレベーターとで結ばれていて、階段を上がり改札口をくぐるとホームとなっていますが、周囲を山々に囲まれた構内プラットホームはもみじの木に覆われていて、今日の奥座敷にふさわしい景観が楽しめるとともに毎年11月に開催される「貴船もみじ灯篭」では駅構内の紅葉がライトアップされ幻想的な雰囲気となります。

「貴船神社」や「貴船の川床」で知られる料理旅館などは当駅から貴船山と鞍馬山の間の渓谷を流れる貴船川に沿って続く貴船街道(府道361号線)を北へ約2kmほど進んだ先にあり、貴船口駅前には京都バスの「貴船口駅前」バス停があり、「貴船」バス停までバスで行けば下車後徒歩約5分で本宮前の二の鳥居前まで到着することができますが、約30分ほどかかるものの駅から徒歩で行くことも十分可能で、ハイキング感覚で山道を登っていく参拝者も多く見られます。

二の鳥居のすぐ手前には「鞍馬寺」の西門があり、併せて参拝する人も多く見られるほか、奥宮を更に北へ進んでいくと、北山杉に覆われ茅葺民家が点在する山里「芹生の里」へ向かうこともできます。

また駅の周辺には「鞍馬小学校」と「鞍馬消防出張所」以外には目立った施設はなく、その他にも叡山の高架をくぐった駅南側にある貴船街道と鞍馬街道との分岐地点には貴船神社の一の鳥居もありますが、ほとんどの参拝客が駅を出るとそのまま北の貴船神社方面へ向けバスに乗車または徒歩で向かっているようです。